從滕近輝牧師身上學習的功課

作者:羅錫為

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁35。

作者:羅錫為原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁35。 滕近輝牧師哲人其萎。他是現代華人教會以至普世福音派教會的領袖。從他的自述,讀到他的生平。他對華人教會的貢獻,也會流傳在教會歷史中,自有史家記敘和評述。 大人物,幹大事,名垂千古。但是,在他身邊的小人物,跟他學習事奉的小同工怎樣看他?在同工事奉中的一些細節,交往中不為人著意的小事情,那些一點一滴的印象,才會令人懷念他! 就讓我說一些讓我景仰和佩服滕牧師的「小事情」吧! 像很多人一樣,愛聽滕牧師講道。凡他主領的研經培靈會,都會去聽。他翻譯的書《祈禱出來的能力》,比原著更好看,更令我受用。他是一位有名望的教會領袖。40多年前,我參加九龍禮賢會其中一個青年團契,團契想請他講道,竟然一口答應,在百忙之中,從香港的北角來到又一村,向20多個青年人講道,那是我第一次近距離聽他講道。他絕無欺場,給我們一群青年人有很大的鼓勵。多年之後,猶記得他那篇講章。反而對他在許多大型的和國際性聚會上的講道,印象糢糊了。後來,我也蒙召事奉,也忙起來。我從滕牧師榜樣學習了,教會或團契請我講道,不計較大小遠近,只要有空檔,一定答應,直至教會的事奉不容許我跑出去。 以後,有很多機會和場合跟滕牧師學習事奉。內子文錫祺在中國神學研究院受造就,是滕牧師的學生。我們在溫哥華牧會時,幫忙內子的母校在加西區推廣事工。滕牧師當時擔任中神的院長,來溫哥華主領中神的公開聚會,見到我們,就認得,並且能說出我們的名字。滕牧師相識滿天下,竟可以記得後輩和學生的名字,令我們十分感動。滕牧師有牧者風範,對每一個人都是那麼親切,能記得學生和同工的名字,這激勵我加把勁,在牧會的日子,把會友和新朋友的名字記牢。 與滕牧師最密切同工的日子,是在大使命中心的董事會。大使命中心董事會,有兩位神所重用的僕人,一位是創辦人王永信會長,另一位是董事會主席滕牧師。他們兩位自華福的年代,配搭事奉,有很深的默契。滕牧師兼任許多福音機構的董事,藉他的關係網和屬靈見識,建立了很多事工。大使命中心是走在宣教最前線,開拓宣教新領域。在董事會中,他的領導方式和宣教視野,教我心悅誠服。讓我明白,所謂「強勢領導」,是以權術和權力服人;「屬靈領導」則是有天國的視野,和像主耶穌一樣柔和謙卑。 滕牧師服侍了他那個風起雲湧的世代,也造就了我和內子。對我來說,令我仰之彌高的牧者榜樣和屬靈領袖,又少一人。勉我後輩同工,奮勇向前,繼續滕牧師開拓出來的宣教路!

作者:羅錫為

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁35。

滕近輝牧師哲人其萎。他是現代華人教會以至普世福音派教會的領袖。從他的自述,讀到他的生平。他對華人教會的貢獻,也會流傳在教會歷史中,自有史家記敘和評述。

大人物,幹大事,名垂千古。但是,在他身邊的小人物,跟他學習事奉的小同工怎樣看他?在同工事奉中的一些細節,交往中不為人著意的小事情,那些一點一滴的印象,才會令人懷念他!

就讓我說一些讓我景仰和佩服滕牧師的「小事情」吧!

像很多人一樣,愛聽滕牧師講道。凡他主領的研經培靈會,都會去聽。他翻譯的書《祈禱出來的能力》,比原著更好看,更令我受用。他是一位有名望的教會領袖。40多年前,我參加九龍禮賢會其中一個青年團契,團契想請他講道,竟然一口答應,在百忙之中,從香港的北角來到又一村,向20多個青年人講道,那是我第一次近距離聽他講道。他絕無欺場,給我們一群青年人有很大的鼓勵。多年之後,猶記得他那篇講章。反而對他在許多大型的和國際性聚會上的講道,印象糢糊了。後來,我也蒙召事奉,也忙起來。我從滕牧師榜樣學習了,教會或團契請我講道,不計較大小遠近,只要有空檔,一定答應,直至教會的事奉不容許我跑出去。

以後,有很多機會和場合跟滕牧師學習事奉。內子文錫祺在中國神學研究院受造就,是滕牧師的學生。我們在溫哥華牧會時,幫忙內子的母校在加西區推廣事工。滕牧師當時擔任中神的院長,來溫哥華主領中神的公開聚會,見到我們,就認得,並且能說出我們的名字。滕牧師相識滿天下,竟可以記得後輩和學生的名字,令我們十分感動。滕牧師有牧者風範,對每一個人都是那麼親切,能記得學生和同工的名字,這激勵我加把勁,在牧會的日子,把會友和新朋友的名字記牢。

與滕牧師最密切同工的日子,是在大使命中心的董事會。大使命中心董事會,有兩位神所重用的僕人,一位是創辦人王永信會長,另一位是董事會主席滕牧師。他們兩位自華福的年代,配搭事奉,有很深的默契。滕牧師兼任許多福音機構的董事,藉他的關係網和屬靈見識,建立了很多事工。大使命中心是走在宣教最前線,開拓宣教新領域。在董事會中,他的領導方式和宣教視野,教我心悅誠服。讓我明白,所謂「強勢領導」,是以權術和權力服人;「屬靈領導」則是有天國的視野,和像主耶穌一樣柔和謙卑。

滕牧師服侍了他那個風起雲湧的世代,也造就了我和內子。對我來說,令我仰之彌高的牧者榜樣和屬靈領袖,又少一人。勉我後輩同工,奮勇向前,繼續滕牧師開拓出來的宣教路!

人間真君子,神國大丈夫──懷念敬愛的滕牧師

作者:張路加

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁34。

作者:張路加原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁34。 雖然早就耳聞滕牧師對華人基督教界在教牧、神學、文字、宣道等諸方面的傑出建樹和巨大貢獻,然而本人藉著參加自1996年起在美國德州銅谷一連數年所舉行的「中國學人培訓營」,以及之後數次在「中國福音大會」上的接觸,使我得以近距離地聆聽滕牧師多方位的教導,親眼目睹這位屬靈長輩為人處世的風範,對一個神國小兵如我,產生了深深的震撼和影響,至今仍難以磨滅忘懷。在此僅述一二: 人間真君子 不只是滕牧師外表就讓人感覺親切、謙和、寬廣,對我而言,一連數屆的「中國學人培訓營」中,在滕牧師每天多場的講道完畢之後,那時的我不曉得講員有多辛勞,總是盡可能不失時機地抓住中間的間隙,向他請教各類問題,有時甚至耽誤了他的午餐;然而滕牧師總是不厭其煩地一一解答,並指點還有哪些書上可找到答案。每次總能聽見他說:「我所知甚為有限,某某在其書上對這問題談得很深入。」言談之間,對他人那種尊重和推介,讓我對這位華人教會界的泰斗充滿了敬意。當有同工前來提醒要讓滕牧師多休息時,他總是笑笑說:「我不累,我喜歡!」坐在他的跟前,感覺不只是一位老師,更像是一位慈父,一位胸襟坦蕩、真誠透明的君子。 神國大丈夫 每屆的「中國學人培訓營」,雖然參加人數也常常僅百人左右,且學員也多半是像我這樣初出茅廬的年青人,然而每次滕牧師擔任講員時,都是細細地為我們準備各堂講義,而且內容十分「厚重」,有聖靈論、教會論、宣教論、聖經人物的成敗分析等等。每次的培訓營會,常常時間在五天以上,滕牧師每天都要講數小時,卻從不見他有任何倦態,反而是將這些重要的神國真理,一一向我們講明。數屆營會下來,感覺自己好像上完了神學院的基本課程一樣。今天,許多活躍在北美的教牧及宣教工場上的工人,其中具大陸背景者,多半出自那幾屆「中國學人培訓營」,大家聚在一起時,每每談及滕牧師對我們的言傳身教,都深為感佩這位導師深遠的屬靈眼光和國度性的看見,也折服於一位神國大丈夫的忠心、敬虔、毫無保留。 不計個人毀譽得失,傾力提攜神國後進,忠心事主任勞任怨,謙和寬廣碩果纍纍;壯哉,一位真正的君子,神國大丈夫!

作者:張路加

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁34。

雖然早就耳聞滕牧師對華人基督教界在教牧、神學、文字、宣道等諸方面的傑出建樹和巨大貢獻,然而本人藉著參加自1996年起在美國德州銅谷一連數年所舉行的「中國學人培訓營」,以及之後數次在「中國福音大會」上的接觸,使我得以近距離地聆聽滕牧師多方位的教導,親眼目睹這位屬靈長輩為人處世的風範,對一個神國小兵如我,產生了深深的震撼和影響,至今仍難以磨滅忘懷。在此僅述一二:

人間真君子

不只是滕牧師外表就讓人感覺親切、謙和、寬廣,對我而言,一連數屆的「中國學人培訓營」中,在滕牧師每天多場的講道完畢之後,那時的我不曉得講員有多辛勞,總是盡可能不失時機地抓住中間的間隙,向他請教各類問題,有時甚至耽誤了他的午餐;然而滕牧師總是不厭其煩地一一解答,並指點還有哪些書上可找到答案。每次總能聽見他說:「我所知甚為有限,某某在其書上對這問題談得很深入。」言談之間,對他人那種尊重和推介,讓我對這位華人教會界的泰斗充滿了敬意。當有同工前來提醒要讓滕牧師多休息時,他總是笑笑說:「我不累,我喜歡!」坐在他的跟前,感覺不只是一位老師,更像是一位慈父,一位胸襟坦蕩、真誠透明的君子。

神國大丈夫

每屆的「中國學人培訓營」,雖然參加人數也常常僅百人左右,且學員也多半是像我這樣初出茅廬的年青人,然而每次滕牧師擔任講員時,都是細細地為我們準備各堂講義,而且內容十分「厚重」,有聖靈論、教會論、宣教論、聖經人物的成敗分析等等。每次的培訓營會,常常時間在五天以上,滕牧師每天都要講數小時,卻從不見他有任何倦態,反而是將這些重要的神國真理,一一向我們講明。數屆營會下來,感覺自己好像上完了神學院的基本課程一樣。今天,許多活躍在北美的教牧及宣教工場上的工人,其中具大陸背景者,多半出自那幾屆「中國學人培訓營」,大家聚在一起時,每每談及滕牧師對我們的言傳身教,都深為感佩這位導師深遠的屬靈眼光和國度性的看見,也折服於一位神國大丈夫的忠心、敬虔、毫無保留。

不計個人毀譽得失,傾力提攜神國後進,忠心事主任勞任怨,謙和寬廣碩果纍纍;壯哉,一位真正的君子,神國大丈夫!

憶滕牧

作者:陳惠榮

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁33。

作者:陳惠榮原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁33。 「大衛按神的旨意,服事了他那一世的人,就睡了。」(徒十三36註) 風雲際會,領袖迭起 二十世紀50年代的華人社會,大變之後,無論政治、民生、宗教各方面都動盪不定。基督教會之中,新派力量勢大,基要福音派在摸索、成型的過程之中。在那一個特別的時代,神興起好幾位祂的僕人,如:吳明節牧師、寇世遠監督、邵慶彰牧師、胡恩德先生、吳勇長老、周主培牧師、戴紹曾牧師、曾霖芳牧師、鮑會園牧師、滕近輝牧師等(略提幾位已息勞歸主的前輩)。由於他們的忠心,奠下了福音派教會的基礎,確立了福音派教會的方向。其中,滕牧肯定是重要的一位。1976年首屆世界華人福音會議,及其後的華福中心,滕牧被推舉為主席,可見他在同工們心中的地位。 百花競艷,百鳥爭鳴 60年代末至70年代,是基督教機構起飛的年代。但當時的教會,對機構的出現,抱持很大的疑慮。而一個新的機構的成長,很需要長輩的扶持。當時,滕牧為了基督教事工全方位的發展,不管別人的看法,毅然答應了不下百個機構的邀請,出任他們的董事,主席或創辦委員。筆者當年參與的「中文聖經新譯委員會」(環球聖經公會的前身),也是受惠者之一。由於滕牧的支持,很多機構可以迅速發展。十數年間,僅香港一地,基督教機構已增至200餘所,多采多姿,跟地方教會相輔相承,基督教會事工倍增。 提攜後進,果實纍纍 筆者是1966年12月15日在宣道會北角堂受洗,施洗的正是滕牧。不過,領筆者歸主的另有其人;撒種的是簡亦微先生,澆灌的是司徒清平牧師。但在事奉的路上,卻得到滕牧多次多方的提攜。在建道就讀時,滕牧為筆者引介助學金,後又因助學人的問題,為筆者另作安排。到了三年級暑假,筆者告訴滕牧想去台灣實習,他就為筆者預備了機票,並寫信給台灣宣道會主席林秀庭牧師,林牧師就接待筆者在他府上一整個月。在1972到76年間,筆者受邀到北宣任中級團導師,期間,筆者想趁周末到教會學習牧會,滕牧就安排筆者到宣道會葵涌堂,跟崔冠軍牧師同工約一、二年,同時,滕牧又自費每月300元給筆者當車馬費。到了1979年,筆者想出國深造,請了滕牧和艾理德牧師寫推薦信,Dallas神學院馬上接納,並給予助學金。上述只是筆者記憶所及較為具體的事,在這一切事情中,滕牧從沒有向筆者提過任何要求,這就是真正的提攜。筆者不過是千百位後輩同工中的一位,蒙滕牧的愛護提攜,很多位現今已是獨當一面的領袖,讚美主! 唯主無我,芥種成樹 滕牧在50年代到宣道會北角堂牧會時,會眾只有數十人。正如當日許多小型教會一樣,是「前鋪後居」的格式。滕牧一家居於教會後面的房間,兒子們一個一個的出生,實在侷促不便。滕牧還得備課教學,撰稿翻譯,一切都在那樣的環境中完成。起初,教會的經費不足,滕牧教學,稿費所得,都擺上補足。而且,滕牧的母語並非粵語,在香港牧會殊為不易。但在這一切困難之中,北宣從數十位的會眾,在20年間發展成600位會眾,當時香港有數的大型教會之一,並設立分堂數間。宣道會也從數間堂會,發展為約30間堂會,是當時發展最快的本地宗派。期間,滕牧更支持百多機構的成立,他也成了蜚聲國際的講員。 滕牧的一生,事主愛神,是神僕人的典範,本文不過見證一二,榮歸上主!

作者:陳惠榮

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁33。

「大衛按神的旨意,服事了他那一世的人,就睡了。」(徒十三36註)

風雲際會,領袖迭起

二十世紀50年代的華人社會,大變之後,無論政治、民生、宗教各方面都動盪不定。基督教會之中,新派力量勢大,基要福音派在摸索、成型的過程之中。在那一個特別的時代,神興起好幾位祂的僕人,如:吳明節牧師、寇世遠監督、邵慶彰牧師、胡恩德先生、吳勇長老、周主培牧師、戴紹曾牧師、曾霖芳牧師、鮑會園牧師、滕近輝牧師等(略提幾位已息勞歸主的前輩)。由於他們的忠心,奠下了福音派教會的基礎,確立了福音派教會的方向。其中,滕牧肯定是重要的一位。1976年首屆世界華人福音會議,及其後的華福中心,滕牧被推舉為主席,可見他在同工們心中的地位。

百花競艷,百鳥爭鳴

60年代末至70年代,是基督教機構起飛的年代。但當時的教會,對機構的出現,抱持很大的疑慮。而一個新的機構的成長,很需要長輩的扶持。當時,滕牧為了基督教事工全方位的發展,不管別人的看法,毅然答應了不下百個機構的邀請,出任他們的董事,主席或創辦委員。筆者當年參與的「中文聖經新譯委員會」(環球聖經公會的前身),也是受惠者之一。由於滕牧的支持,很多機構可以迅速發展。十數年間,僅香港一地,基督教機構已增至200餘所,多采多姿,跟地方教會相輔相承,基督教會事工倍增。

提攜後進,果實纍纍

筆者是1966年12月15日在宣道會北角堂受洗,施洗的正是滕牧。不過,領筆者歸主的另有其人;撒種的是簡亦微先生,澆灌的是司徒清平牧師。但在事奉的路上,卻得到滕牧多次多方的提攜。在建道就讀時,滕牧為筆者引介助學金,後又因助學人的問題,為筆者另作安排。到了三年級暑假,筆者告訴滕牧想去台灣實習,他就為筆者預備了機票,並寫信給台灣宣道會主席林秀庭牧師,林牧師就接待筆者在他府上一整個月。在1972到76年間,筆者受邀到北宣任中級團導師,期間,筆者想趁周末到教會學習牧會,滕牧就安排筆者到宣道會葵涌堂,跟崔冠軍牧師同工約一、二年,同時,滕牧又自費每月300元給筆者當車馬費。到了1979年,筆者想出國深造,請了滕牧和艾理德牧師寫推薦信,Dallas神學院馬上接納,並給予助學金。上述只是筆者記憶所及較為具體的事,在這一切事情中,滕牧從沒有向筆者提過任何要求,這就是真正的提攜。筆者不過是千百位後輩同工中的一位,蒙滕牧的愛護提攜,很多位現今已是獨當一面的領袖,讚美主!

唯主無我,芥種成樹

滕牧在50年代到宣道會北角堂牧會時,會眾只有數十人。正如當日許多小型教會一樣,是「前鋪後居」的格式。滕牧一家居於教會後面的房間,兒子們一個一個的出生,實在侷促不便。滕牧還得備課教學,撰稿翻譯,一切都在那樣的環境中完成。起初,教會的經費不足,滕牧教學,稿費所得,都擺上補足。而且,滕牧的母語並非粵語,在香港牧會殊為不易。但在這一切困難之中,北宣從數十位的會眾,在20年間發展成600位會眾,當時香港有數的大型教會之一,並設立分堂數間。宣道會也從數間堂會,發展為約30間堂會,是當時發展最快的本地宗派。期間,滕牧更支持百多機構的成立,他也成了蜚聲國際的講員。

滕牧的一生,事主愛神,是神僕人的典範,本文不過見證一二,榮歸上主!

懷念滕近輝牧師

作者:黃家麟

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁32。

作者:黃家麟原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁32。 12月19日早上,接到一個長途電話,得知滕近輝牧師於當日在港離世歸主。而後,又輾轉接到滕師母發出之電郵,得知較詳細的情況。 主所愛的忠僕活了近一個世紀,今天油盡燈枯安返天家。他在世一生事主,偉績普及全球,皆為中外人士共識,不用我贅述,現只稍題些許個人感受及交往經歷,以表懷念。 當我少年時,第一次在越南參加滕牧師之培靈佈道會後印象就萬分深刻。公有君子之風,其道精闢感人,令我羨慕不已!心中想,若有一天我蒙召作傳道人,一定要到蘇格蘭念神學。當時年幼無知,以為是劍橋New College神學院才培養出的這樣人材!以後年紀漸長,才曉得不是那麼一回事。 當滕牧師在1987年榮休離開香港後,遠赴美國擔任「美國宣道會乃役神學院華人研究院」的院長,可謂「老驥伏櫪,志在千里;烈士暮年,壯心不已」。這期間,我有幸能多方面向滕牧師學習,見證到他好些真正屬靈的層面: 他處事公私分明,對同工愛護扶持有加。但當解決問題時,便不徇私情,當機立斷;他奉獻金錢十分慷慨,我任「美國華人宣道聯會財務」多年,常收到滕牧師轉來數目大小不一的奉獻,且叮囑不用記名。我猜想大部分是教會及私人送他的酬謝。不用說這些奉献常超過「華聯會」支付他的薪酬津貼數目,當然,其中一筆過百萬美金巨額股票奉獻也由滕牧師托轉「美國宣道總會」以成立華人神學事工基金,這使事工日後的開拓發展為之受益匪淺。 當我與滕牧師同工時,不論聽他講道,開會討論或私人指導,均使我受益良多。當「三藩市華人宣道會」植堂,滕牧師答應弟兄姊妹要求,允准採用剛剛過世之滕師母名字——「忠愛」為教會命名以為紀念。 在私人關係上,滕牧師和師母對我及家人十分親切。見面時常問及我岳父,即他多年認識的許漢隆牧師一家的消息。很多時候,滕牧師到三藩市領會均答應到舍下小敘。有一次,剛好莊明立、鄭賽瑛牧師夫婦一家也來我家作客。晚飯時,我們兩家四個小孩竟然當起招待員,協助擺設餐桌,倒茶送湯,殷勤有禮,逗得滕牧師夫婦開懷暢樂。他竟然掏出腰包打賞每人一份貼士,讓孩子們樂透了整夜,以後不時提及,還回味無窮⋯⋯ 當滕牧師正式退休離開美國返港定居後。我有時前往探望,常希望邀請滕牧師和師母一起用餐,但每次都執拗不過他們,反過來一定要請客,總令我們這些後輩晚生有些難以為情。但也不覺學到了他的榜樣:不以長者自居,反屈就作東。 故友離世,今夕猶在;特以拙筆,以為感懷。安息吧!我親愛的滕近輝牧長,您是我一生中最敬佩的一位牧者,也是我努力學習的好榜樣,您做工的果效必隨著你!

作者:黃家麟

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁32。

12月19日早上,接到一個長途電話,得知滕近輝牧師於當日在港離世歸主。而後,又輾轉接到滕師母發出之電郵,得知較詳細的情況。

主所愛的忠僕活了近一個世紀,今天油盡燈枯安返天家。他在世一生事主,偉績普及全球,皆為中外人士共識,不用我贅述,現只稍題些許個人感受及交往經歷,以表懷念。

當我少年時,第一次在越南參加滕牧師之培靈佈道會後印象就萬分深刻。公有君子之風,其道精闢感人,令我羨慕不已!心中想,若有一天我蒙召作傳道人,一定要到蘇格蘭念神學。當時年幼無知,以為是劍橋New College神學院才培養出的這樣人材!以後年紀漸長,才曉得不是那麼一回事。

當滕牧師在1987年榮休離開香港後,遠赴美國擔任「美國宣道會乃役神學院華人研究院」的院長,可謂「老驥伏櫪,志在千里;烈士暮年,壯心不已」。這期間,我有幸能多方面向滕牧師學習,見證到他好些真正屬靈的層面:

他處事公私分明,對同工愛護扶持有加。但當解決問題時,便不徇私情,當機立斷;他奉獻金錢十分慷慨,我任「美國華人宣道聯會財務」多年,常收到滕牧師轉來數目大小不一的奉獻,且叮囑不用記名。我猜想大部分是教會及私人送他的酬謝。不用說這些奉献常超過「華聯會」支付他的薪酬津貼數目,當然,其中一筆過百萬美金巨額股票奉獻也由滕牧師托轉「美國宣道總會」以成立華人神學事工基金,這使事工日後的開拓發展為之受益匪淺。

當我與滕牧師同工時,不論聽他講道,開會討論或私人指導,均使我受益良多。當「三藩市華人宣道會」植堂,滕牧師答應弟兄姊妹要求,允准採用剛剛過世之滕師母名字——「忠愛」為教會命名以為紀念。

在私人關係上,滕牧師和師母對我及家人十分親切。見面時常問及我岳父,即他多年認識的許漢隆牧師一家的消息。很多時候,滕牧師到三藩市領會均答應到舍下小敘。有一次,剛好莊明立、鄭賽瑛牧師夫婦一家也來我家作客。晚飯時,我們兩家四個小孩竟然當起招待員,協助擺設餐桌,倒茶送湯,殷勤有禮,逗得滕牧師夫婦開懷暢樂。他竟然掏出腰包打賞每人一份貼士,讓孩子們樂透了整夜,以後不時提及,還回味無窮⋯⋯

當滕牧師正式退休離開美國返港定居後。我有時前往探望,常希望邀請滕牧師和師母一起用餐,但每次都執拗不過他們,反過來一定要請客,總令我們這些後輩晚生有些難以為情。但也不覺學到了他的榜樣:不以長者自居,反屈就作東。

故友離世,今夕猶在;特以拙筆,以為感懷。安息吧!我親愛的滕近輝牧長,您是我一生中最敬佩的一位牧者,也是我努力學習的好榜樣,您做工的果效必隨著你!

懷念思緒的片段

作者:招鶴齡

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁30-32。

作者:招鶴齡原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁30-32。 (2012年11月,作者夫婦與滕近輝牧師、滕張佳音師母攝於宣道會北角堂六十週年感恩崇拜之後) 認識敬愛的滕牧師已超過半個世紀了,幾十年來一直在他的牧養、教導之下成長。在記憶中和他單獨相處交談的只有三次。第一次是在浸禮前考問信德,那年年僅12歲,他破例的讓我接受水禮,這是我一生最大的祝福。 滕牧師是一位很開明的牧者。約在1970年中,一位頗有名的講員從英國來香港,在尖沙咀聖安德烈堂舉行培靈講座,赴會當天在渡輛上與滕牧師、師母相遇,他邀請筆者共乘計程車赴會。可惜與會人數太多,到達會場時,正堂早已滿座,我們只能坐進副堂看閉路電視直播。當年閉路電視還是新鮮事物,但滕牧師對此卻顯得十分感興趣。筆者當年曾在一家電視公司兼職,對閉路電視概念略有認識。在回途上,滕牧師就閉路電視系統與筆者談了好些問題,過了不久,宣道會北角堂便裝置了閉路電視系統,以補當年聚會場地的缺憾,把講台的影像帶到看不到講員的死角位置,原來在他心中經常掛念教會的需要,而不是個人的興趣,筆者正是那些位置的座上客。 第二次與他單獨對談,是在70年代中的一個主日,在北宣早堂崇拜與午堂崇拜之間的半小時空檔,在一家餐廳裏交談。事緣當時利用影音材料輔助傳福音事工漸漸普及,而筆者對這方面有較深的體會,於是傻兮兮的寫了一份建議書,具體內容已沒法記起,大意是建議北宣考慮發展一些影音事工,以配合團契、主日學及佈道等各方面的需要。當時滕牧師很細心的聆聽,也把那份建議書收下,但沒有表示甚麼,很快我已把這事忘記得一乾二淨。直到90年代後期,那時筆者已移民美國多年,偶然回港到北宣崇拜,一位教牧同工對我說,因著當年筆者給滕牧師的建議書,現在北宣有了一位專責影音的同工。聽著,心中頓時泛起一份激動。 第三次與滕牧師單獨相處交談,是1996年12月在德州大使命中心的營地,那是一段較長的時間,歷時兩個多星期,不單有機會與他私下交談,還一同共事,使筆者獲益良多。當年大使命中心舉辦「中國學人培訓營」,滕牧師是大會講員之一,大使命中心藉著這個機會邀請滕牧師攝製三輯專題講座錄影帶,題目分別為「認識聖靈」、「國度真理」及「認識教會」。當時專題講座攝像還不十分普遍,王永信牧師在這方面實在很有見地。他邀請筆者負責製作,感謝主!這是神特別的恩典,讓我有機會參與這方面的事奉,更可以有較長時間與滕牧師相聚交通。 為要製作該三輯錄影帶,筆者隻身攜帶七箱器材及行李,從加州飛往德州大使命中心當時所在的營地,預先進行佈置及裝設拍攝照明器材,待滕牧師抵埗後隨即「開鏡」。在製作前,筆者提出兩項要求:其一是在拍攝前,要先收到每個主題的每一講大綱,以便先了解內容,好充份預備鏡頭的操作;第二項是為求製作盡量完美,所以「出鏡」時需要「化妝」。第一項要求,對滕牧師來說易如反掌,他的大綱早已預備好。至於第二項要求,相信他從未試過化妝吧,但作為製作人,為求效果完美,有責任要提出來。當然沒有把握他會答應的,但他的回覆卻是:「好的!沒有問題,完全可以接受。」其實在影視製作人來說,「出鏡」的「化妝」並不意味一定要塗胭脂抹口紅。當時筆者手上僅有的攝像器材,確實需要有較明亮的照明燈光,當明亮的燈光照射在人面上,面額位置很自然會出現一些反光情況(hotspot),效果很不好看,塗上一層薄薄的化妝粉可以把臉上的油脂吸收遮蓋,看起來便會自然一點。但對於一位不是經常「出鏡」的人,特別是男士來說,這不是每一個人可以接受的,滕牧師就是這樣開明! 是次製作過程中還有點花絮,就是控制講座時間的方法,很明白他是素有經驗的講員,講道不會超時的,但攝像總有提時的需要。於是,筆者找來一個較大的時鐘,把它豎在攝像機鏡頭下,當滕牧師對著鏡頭講授課題的時候,那時鐘就是他的「聽眾」,對他來說就安心得多。旁人看起來則有點滑稽,連大使命中心的同工們經過時也報以一笑。 那年是滕牧師回復單身生活已有三年的時間,而且還經常要在外領會。我們一眾愛護他的弟兄姊妹經常為他擔心,恐怕他不大習慣單身一人起居。在大使命中心見到他的時候,精神還不錯,只是顯得有些疲倦,略帶一點孤寂的感覺。看到那情景,心中湧出一股難言的滋味!信徒若有心事或傷痛,可以找傳道人、牧師;但牧師、傳道人有心事、有任何傷痛,除了向主耶穌傾訴,在身邊可以找誰呢?當時很想表達對他的關心,於是定意在拍攝期間的空檔,或一起用膳的時候,找些話題來與他攀談。說到午膳,當中又有一段小插曲,某天我們要到外面的快餐店午膳,在點選食物時,滕牧師說他喜歡吃魚柳包,當時同工把這話記在心上,結果隨後的幾天都為他奉上魚柳包。滕牧師一笑置之,只說他雖然比較喜歡魚柳包,但並不是每天非吃不可的那種程度。 就在啖著魚柳包的時候,我們曾經傾談過一些瑣事,詳細內容已不大記起,但有兩個話題印象較深刻。第一個是筆者很想知道他年青時在英國念神學的日子是怎樣的,因為在印象中從來沒有聽他說過。當我提出這話題的時候,他並沒有談很多,筆者意識到他那段日子很不容易。那一問也很可能勾起他年青時的一番心事,因為他在出國念書以後,再沒有機會回青島故鄉探望他的母親,聽說滕師太返天家前已失明了一段日子,相信他必定很掛念。 第二個話題是筆者向他講述剛加入的一項新事奉,成為「國際福音飛行事工」的董事兼同工。96年年中,這事工正式開始,駕著小飛機在美國各小城鎮作巡迴佈道傳福音事奉,滕牧師與王永信牧師均是這機構的顧問,滕牧師給予的鼓勵支持最多,而且推動最有力。在飛行事工成立的感恩會上,滕牧師為這飛行佈道隊伍冠以「基督空軍」的稱號。原來他在印尼加里曼丹宣教期間,曾接受過「飛行宣教團」(MAF)的協助,用小飛機把他載到一些偏遠的地區宣教,所以他很了解這種事奉的方式,也明白它的實際需要,故此大力支持。那年,在短短四個月裏,事工完成了兩次飛行巡迴佈道,最後的一次就是與他在大使命中心會面之前不足兩個月。在巡迴佈道期間,我們經歷神的大能,親眼見到聖靈大大的工作,於是向他講述事工的進展,他十分喜歡看見華人的福音工作有如此大的突破。筆者對這事奉工作也十分喜愛,就在大使命中心拍攝講座和學人營會的期間,努力整理及書寫最早這兩次巡迴佈道中的經歷,編輯成拙作《鐵鳥宏情》。在拍攝工作全部完畢之後,拿著《鐵鳥宏情》的初稿請滕牧師賜序文,只見他接過稿件,很快的翻了好幾頁;他閱讀的速度真快,一邊看一邊點頭,但沒有說甚麼。但在營會結束後不到幾個星期,便收到他送來的序文了。到了99年3月,在神的保守和恩典帶領之下,飛行事工把這件獨特的工具升級。是年8月,事工在香港為該飛機舉行奉獻禮,當日滕牧師特別出席給予訓勉與鼓勵。感謝主!他就是一位這樣值得我們懷念的牧者。 最後見到滕牧師是在2012年11月,宣道會北角堂舉行六十週年感恩崇拜,大會安排他有特別的位置,而筆者夫婦正好坐在他的後面,當時他已需要用輪椅代步,動作明顯較為緩慢。散會後,立即趨前與他打招呼,他微笑的望著我們良久,沒有說甚麼,相信在他的腦海中,總會留下絲絲的印象吧! 滕牧師是神賜給華人教會的寶貝,他留下的不單是他的教導,還有他一生事奉主的美好榜樣。 敬愛的滕牧師,我們永遠懷念你! (作者為宣道會北角堂會友)

作者:招鶴齡

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁30-32。

(2012年11月,作者夫婦與滕近輝牧師、滕張佳音師母攝於宣道會北角堂六十週年感恩崇拜之後)

認識敬愛的滕牧師已超過半個世紀了,幾十年來一直在他的牧養、教導之下成長。在記憶中和他單獨相處交談的只有三次。第一次是在浸禮前考問信德,那年年僅12歲,他破例的讓我接受水禮,這是我一生最大的祝福。

滕牧師是一位很開明的牧者。約在1970年中,一位頗有名的講員從英國來香港,在尖沙咀聖安德烈堂舉行培靈講座,赴會當天在渡輛上與滕牧師、師母相遇,他邀請筆者共乘計程車赴會。可惜與會人數太多,到達會場時,正堂早已滿座,我們只能坐進副堂看閉路電視直播。當年閉路電視還是新鮮事物,但滕牧師對此卻顯得十分感興趣。筆者當年曾在一家電視公司兼職,對閉路電視概念略有認識。在回途上,滕牧師就閉路電視系統與筆者談了好些問題,過了不久,宣道會北角堂便裝置了閉路電視系統,以補當年聚會場地的缺憾,把講台的影像帶到看不到講員的死角位置,原來在他心中經常掛念教會的需要,而不是個人的興趣,筆者正是那些位置的座上客。

第二次與他單獨對談,是在70年代中的一個主日,在北宣早堂崇拜與午堂崇拜之間的半小時空檔,在一家餐廳裏交談。事緣當時利用影音材料輔助傳福音事工漸漸普及,而筆者對這方面有較深的體會,於是傻兮兮的寫了一份建議書,具體內容已沒法記起,大意是建議北宣考慮發展一些影音事工,以配合團契、主日學及佈道等各方面的需要。當時滕牧師很細心的聆聽,也把那份建議書收下,但沒有表示甚麼,很快我已把這事忘記得一乾二淨。直到90年代後期,那時筆者已移民美國多年,偶然回港到北宣崇拜,一位教牧同工對我說,因著當年筆者給滕牧師的建議書,現在北宣有了一位專責影音的同工。聽著,心中頓時泛起一份激動。

第三次與滕牧師單獨相處交談,是1996年12月在德州大使命中心的營地,那是一段較長的時間,歷時兩個多星期,不單有機會與他私下交談,還一同共事,使筆者獲益良多。當年大使命中心舉辦「中國學人培訓營」,滕牧師是大會講員之一,大使命中心藉著這個機會邀請滕牧師攝製三輯專題講座錄影帶,題目分別為「認識聖靈」、「國度真理」及「認識教會」。當時專題講座攝像還不十分普遍,王永信牧師在這方面實在很有見地。他邀請筆者負責製作,感謝主!這是神特別的恩典,讓我有機會參與這方面的事奉,更可以有較長時間與滕牧師相聚交通。

為要製作該三輯錄影帶,筆者隻身攜帶七箱器材及行李,從加州飛往德州大使命中心當時所在的營地,預先進行佈置及裝設拍攝照明器材,待滕牧師抵埗後隨即「開鏡」。在製作前,筆者提出兩項要求:其一是在拍攝前,要先收到每個主題的每一講大綱,以便先了解內容,好充份預備鏡頭的操作;第二項是為求製作盡量完美,所以「出鏡」時需要「化妝」。第一項要求,對滕牧師來說易如反掌,他的大綱早已預備好。至於第二項要求,相信他從未試過化妝吧,但作為製作人,為求效果完美,有責任要提出來。當然沒有把握他會答應的,但他的回覆卻是:「好的!沒有問題,完全可以接受。」其實在影視製作人來說,「出鏡」的「化妝」並不意味一定要塗胭脂抹口紅。當時筆者手上僅有的攝像器材,確實需要有較明亮的照明燈光,當明亮的燈光照射在人面上,面額位置很自然會出現一些反光情況(hotspot),效果很不好看,塗上一層薄薄的化妝粉可以把臉上的油脂吸收遮蓋,看起來便會自然一點。但對於一位不是經常「出鏡」的人,特別是男士來說,這不是每一個人可以接受的,滕牧師就是這樣開明!

是次製作過程中還有點花絮,就是控制講座時間的方法,很明白他是素有經驗的講員,講道不會超時的,但攝像總有提時的需要。於是,筆者找來一個較大的時鐘,把它豎在攝像機鏡頭下,當滕牧師對著鏡頭講授課題的時候,那時鐘就是他的「聽眾」,對他來說就安心得多。旁人看起來則有點滑稽,連大使命中心的同工們經過時也報以一笑。

那年是滕牧師回復單身生活已有三年的時間,而且還經常要在外領會。我們一眾愛護他的弟兄姊妹經常為他擔心,恐怕他不大習慣單身一人起居。在大使命中心見到他的時候,精神還不錯,只是顯得有些疲倦,略帶一點孤寂的感覺。看到那情景,心中湧出一股難言的滋味!信徒若有心事或傷痛,可以找傳道人、牧師;但牧師、傳道人有心事、有任何傷痛,除了向主耶穌傾訴,在身邊可以找誰呢?當時很想表達對他的關心,於是定意在拍攝期間的空檔,或一起用膳的時候,找些話題來與他攀談。說到午膳,當中又有一段小插曲,某天我們要到外面的快餐店午膳,在點選食物時,滕牧師說他喜歡吃魚柳包,當時同工把這話記在心上,結果隨後的幾天都為他奉上魚柳包。滕牧師一笑置之,只說他雖然比較喜歡魚柳包,但並不是每天非吃不可的那種程度。

就在啖著魚柳包的時候,我們曾經傾談過一些瑣事,詳細內容已不大記起,但有兩個話題印象較深刻。第一個是筆者很想知道他年青時在英國念神學的日子是怎樣的,因為在印象中從來沒有聽他說過。當我提出這話題的時候,他並沒有談很多,筆者意識到他那段日子很不容易。那一問也很可能勾起他年青時的一番心事,因為他在出國念書以後,再沒有機會回青島故鄉探望他的母親,聽說滕師太返天家前已失明了一段日子,相信他必定很掛念。

第二個話題是筆者向他講述剛加入的一項新事奉,成為「國際福音飛行事工」的董事兼同工。96年年中,這事工正式開始,駕著小飛機在美國各小城鎮作巡迴佈道傳福音事奉,滕牧師與王永信牧師均是這機構的顧問,滕牧師給予的鼓勵支持最多,而且推動最有力。在飛行事工成立的感恩會上,滕牧師為這飛行佈道隊伍冠以「基督空軍」的稱號。原來他在印尼加里曼丹宣教期間,曾接受過「飛行宣教團」(MAF)的協助,用小飛機把他載到一些偏遠的地區宣教,所以他很了解這種事奉的方式,也明白它的實際需要,故此大力支持。那年,在短短四個月裏,事工完成了兩次飛行巡迴佈道,最後的一次就是與他在大使命中心會面之前不足兩個月。在巡迴佈道期間,我們經歷神的大能,親眼見到聖靈大大的工作,於是向他講述事工的進展,他十分喜歡看見華人的福音工作有如此大的突破。筆者對這事奉工作也十分喜愛,就在大使命中心拍攝講座和學人營會的期間,努力整理及書寫最早這兩次巡迴佈道中的經歷,編輯成拙作《鐵鳥宏情》。在拍攝工作全部完畢之後,拿著《鐵鳥宏情》的初稿請滕牧師賜序文,只見他接過稿件,很快的翻了好幾頁;他閱讀的速度真快,一邊看一邊點頭,但沒有說甚麼。但在營會結束後不到幾個星期,便收到他送來的序文了。到了99年3月,在神的保守和恩典帶領之下,飛行事工把這件獨特的工具升級。是年8月,事工在香港為該飛機舉行奉獻禮,當日滕牧師特別出席給予訓勉與鼓勵。感謝主!他就是一位這樣值得我們懷念的牧者。

最後見到滕牧師是在2012年11月,宣道會北角堂舉行六十週年感恩崇拜,大會安排他有特別的位置,而筆者夫婦正好坐在他的後面,當時他已需要用輪椅代步,動作明顯較為緩慢。散會後,立即趨前與他打招呼,他微笑的望著我們良久,沒有說甚麼,相信在他的腦海中,總會留下絲絲的印象吧!

滕牧師是神賜給華人教會的寶貝,他留下的不單是他的教導,還有他一生事奉主的美好榜樣。

敬愛的滕牧師,我們永遠懷念你!

(作者為宣道會北角堂會友)

一代典範

作者:賴顯光

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁29。

作者:賴顯光原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁29。 (滕牧師送給賴牧師的墨寶「愛」字,彌足珍貴) 2013年12月,筆者回到香港慶祝家父93歲的壽辰和他的浸禮,借機在12月19日到長洲建道神學院的「近輝樓」和圖書館找一些研究資料,在與陳耀鵬副院長和賴建國博士的交談中,得悉深受華人教會所敬愛的滕近輝牧師已於當天凌晨安舒地放下世上勞苦,返回天家,在世92載。乍聽之下,腦海頓時浮現出1970年12月20日滕牧師在宣道會北角堂為我施浸的圖畫,這剛好是43年前的事。滕牧師的施浸姿勢和方式,也成為了我日後為群羊施浸的模式。 年幼時所認識的滕牧師,除了他那魁梧的山東身材和筆挺的西裝外,並不覺得他有甚麼過人之處;只覺得他不苟言笑,無論是舉手投足、國粵語的談吐和講道都是慢吞吞的,像個土頭土腦的「大近視」。然而,與他同工愈久,就愈感覺到他靈氣逼人、敬虔愛主、謙卑事奉、待人處事能排難解紛亦方亦圓之領袖典範。 70年代筆者開始在香港參與天道書樓、中文聖經新譯委員會(今環球聖經公會)的推廣工作和出任《聖經報》的義務經理一職,滕牧師當時已有翻譯英文書籍和詩歌,而且個人也有多本很有深度的屬靈及神學巨著。因工作關係,筆者曾接待不少西方來訪的教會領袖,滕牧師是大部分西方教會領袖要我帶領前往拜訪的重要人物之一。滕牧師除了是一位牧會和國際講道要員外,他還身兼數十個機構的董事會主席、期刊主編及神學院院長和講師的要職,那時,筆者開始慢慢領會他的領導能力與魅力以及深得眾牧者尊敬的原因,他也沒有少看筆者年青和剛出道事奉而置諸不理。有一次,筆者剛上了幾課書法,在滕牧師的辦公室讚賞他的工筆凌厲。他說因為事忙,已經不多寫書法了,而且每次為人題字之前都要人預備好文房四寶才會動筆。想不到數天後,筆者到他辦公室拿文件時,雖然他已外出,卻驚喜的看到案頭上放著他揮毫寫給我的一幅字畫,實在令筆者受寵若驚,感動不已! 40多年前,岳父母是滕牧師的會友,其時內子黃婉群尚未信主。1975年內子負笈加拿大中部沙省前,岳母偕同內子約定前往滕牧師的辦公室接受忠告;內子非常驚訝這位牧者的記憶系統像電腦般打開,竟然熟悉這個偏遠的沙省有一家「沙城華人宣道會」,還有他的學生張道強牧師在那裏牧養。滕牧師囑咐她抵步後務必到教會參加聚會,內子抵加後真的找到了這家教會,結果在那裏得到栽培、決志信主、受浸和造就! 筆者很欣賞宣信博士對宣教的火熱心志,創辦「宣道會」,會眾需要有宣教心志的領袖來帶領。1977年,滕牧師被聖靈感動,身先士卒,傳承這優良的精神,訓練了接班的教牧同工,毅然放下牧職,與師母作榜樣往印尼加里曼丹宣教一年。如今滕牧師雖然安息主懷,惟盼良牧的宣教典範,在這需要開荒、吃苦和火熱的世代裏薪火相傳,叫華人教會在宣教上努力加油,明燈發亮,把救恩傳往未得之地,阿門!

作者:賴顯光

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁29。

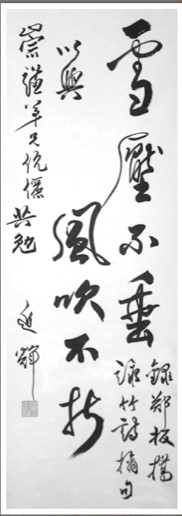

(滕牧師送給賴牧師的墨寶「愛」字,彌足珍貴)

2013年12月,筆者回到香港慶祝家父93歲的壽辰和他的浸禮,借機在12月19日到長洲建道神學院的「近輝樓」和圖書館找一些研究資料,在與陳耀鵬副院長和賴建國博士的交談中,得悉深受華人教會所敬愛的滕近輝牧師已於當天凌晨安舒地放下世上勞苦,返回天家,在世92載。乍聽之下,腦海頓時浮現出1970年12月20日滕牧師在宣道會北角堂為我施浸的圖畫,這剛好是43年前的事。滕牧師的施浸姿勢和方式,也成為了我日後為群羊施浸的模式。

年幼時所認識的滕牧師,除了他那魁梧的山東身材和筆挺的西裝外,並不覺得他有甚麼過人之處;只覺得他不苟言笑,無論是舉手投足、國粵語的談吐和講道都是慢吞吞的,像個土頭土腦的「大近視」。然而,與他同工愈久,就愈感覺到他靈氣逼人、敬虔愛主、謙卑事奉、待人處事能排難解紛亦方亦圓之領袖典範。

70年代筆者開始在香港參與天道書樓、中文聖經新譯委員會(今環球聖經公會)的推廣工作和出任《聖經報》的義務經理一職,滕牧師當時已有翻譯英文書籍和詩歌,而且個人也有多本很有深度的屬靈及神學巨著。因工作關係,筆者曾接待不少西方來訪的教會領袖,滕牧師是大部分西方教會領袖要我帶領前往拜訪的重要人物之一。滕牧師除了是一位牧會和國際講道要員外,他還身兼數十個機構的董事會主席、期刊主編及神學院院長和講師的要職,那時,筆者開始慢慢領會他的領導能力與魅力以及深得眾牧者尊敬的原因,他也沒有少看筆者年青和剛出道事奉而置諸不理。有一次,筆者剛上了幾課書法,在滕牧師的辦公室讚賞他的工筆凌厲。他說因為事忙,已經不多寫書法了,而且每次為人題字之前都要人預備好文房四寶才會動筆。想不到數天後,筆者到他辦公室拿文件時,雖然他已外出,卻驚喜的看到案頭上放著他揮毫寫給我的一幅字畫,實在令筆者受寵若驚,感動不已!

40多年前,岳父母是滕牧師的會友,其時內子黃婉群尚未信主。1975年內子負笈加拿大中部沙省前,岳母偕同內子約定前往滕牧師的辦公室接受忠告;內子非常驚訝這位牧者的記憶系統像電腦般打開,竟然熟悉這個偏遠的沙省有一家「沙城華人宣道會」,還有他的學生張道強牧師在那裏牧養。滕牧師囑咐她抵步後務必到教會參加聚會,內子抵加後真的找到了這家教會,結果在那裏得到栽培、決志信主、受浸和造就!

筆者很欣賞宣信博士對宣教的火熱心志,創辦「宣道會」,會眾需要有宣教心志的領袖來帶領。1977年,滕牧師被聖靈感動,身先士卒,傳承這優良的精神,訓練了接班的教牧同工,毅然放下牧職,與師母作榜樣往印尼加里曼丹宣教一年。如今滕牧師雖然安息主懷,惟盼良牧的宣教典範,在這需要開荒、吃苦和火熱的世代裏薪火相傳,叫華人教會在宣教上努力加油,明燈發亮,把救恩傳往未得之地,阿門!

雪壓不垂、風吹不折

作者:何崇謙

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁28。

作者:何崇謙原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁28。 中學時期,不會錯過參加每年一度的「港九培靈研經大會」的聽道機會,滕牧師是歷屆的熱門講員。回想第一次與滕牧師握手,應是在北宣崇拜後;而第一次與他近距離接觸,是不約而同地乘坐同一班飛機,前往台灣參加第二屆青年宣教大會。那次大會,他是主要講員,而我則是還未報名的不速之客,但因隨著他一同下機,卻被大會職員看為他的副手(拿行李的),而與他同享大會安排的專車到大會去。於大會結束,雖分道揚鑣在台辦理自己的事,但在沒有約定下,又乘坐同一航班回香港,所以在候機室有一段近距離的接觸和談話,真是難得的巧合!滕牧師更是我和太太婚禮的主婚人,記憶中,他不用記事簿,只口頭答應就把我們的婚期記在心頭。 我的講道事奉,與很多同道一樣,有很多地方受到滕牧師的啟發,他的信息結構雖常是七點,但簡潔有力,尤其激發人忠於主的托負,事主到底。在我神學畢業前,滕牧師鼓勵我考慮到澳洲墨爾本作開荒植堂宣教士,我和太太在上帝的印證下,欣然領受這事奉的機會,因此,我們還得到滕牧師賜予墨寶掛軸一幅──雪壓不垂,風吹不折──不但增添我們陋室雅趣,更常是我和太太事奉的良言,是我們搬到那兒,掛到那兒的必備藝術培靈作品。 由澳洲搬到美國康州深造神學時,有幸能一家四口到紐約乃役宣道會神學院拜訪滕牧師和師母,並得他倆款待共進晚餐,談話家常,使我們在異鄉苦讀的人甚得安慰。想起滕牧師,必然想起他的書法。我喜歡觀賞滕牧師的書法,字體筆劃都很有性格,瀟洒雋逸,自成一格,讀來心曠神怡。 感謝父神,賜我們這位善牧良師。滕牧師的榜樣永留心中!

作者:何崇謙

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁28。

中學時期,不會錯過參加每年一度的「港九培靈研經大會」的聽道機會,滕牧師是歷屆的熱門講員。回想第一次與滕牧師握手,應是在北宣崇拜後;而第一次與他近距離接觸,是不約而同地乘坐同一班飛機,前往台灣參加第二屆青年宣教大會。那次大會,他是主要講員,而我則是還未報名的不速之客,但因隨著他一同下機,卻被大會職員看為他的副手(拿行李的),而與他同享大會安排的專車到大會去。於大會結束,雖分道揚鑣在台辦理自己的事,但在沒有約定下,又乘坐同一航班回香港,所以在候機室有一段近距離的接觸和談話,真是難得的巧合!滕牧師更是我和太太婚禮的主婚人,記憶中,他不用記事簿,只口頭答應就把我們的婚期記在心頭。

我的講道事奉,與很多同道一樣,有很多地方受到滕牧師的啟發,他的信息結構雖常是七點,但簡潔有力,尤其激發人忠於主的托負,事主到底。在我神學畢業前,滕牧師鼓勵我考慮到澳洲墨爾本作開荒植堂宣教士,我和太太在上帝的印證下,欣然領受這事奉的機會,因此,我們還得到滕牧師賜予墨寶掛軸一幅──雪壓不垂,風吹不折──不但增添我們陋室雅趣,更常是我和太太事奉的良言,是我們搬到那兒,掛到那兒的必備藝術培靈作品。

由澳洲搬到美國康州深造神學時,有幸能一家四口到紐約乃役宣道會神學院拜訪滕牧師和師母,並得他倆款待共進晚餐,談話家常,使我們在異鄉苦讀的人甚得安慰。想起滕牧師,必然想起他的書法。我喜歡觀賞滕牧師的書法,字體筆劃都很有性格,瀟洒雋逸,自成一格,讀來心曠神怡。

感謝父神,賜我們這位善牧良師。滕牧師的榜樣永留心中!

心中湧出的詩歌

作者:朱正文

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁27。

作者:朱正文原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁27。 懷念剛被主接去的滕近輝牧師,心中湧出一首詩歌: 「祂要見祂形象的反照,從那忠心奉獻的人。」 主僕人如其名,是個完全奉獻的人,他很靠近榮耀光輝的主,靠近他的人,也就彷彿見到主榮美的形象。 跟他共事,十分佩服他處事的風格,總是具有一種spiritual appropriateness,很容易意會到「主耶穌就是這樣的」。 主使用祂的忠僕,足跡遍天下,挑旺靈火,彰顯神榮於人世間。 聽他講道,閱他文章,觀其言行,有一詩句盤旋腦海中: 「問渠哪得清如許,為有源頭活水來。」 主僕的生命素為聖靈管治,屬靈的能力從他身上細水長流,澤及每一個心靈碰到他的人。他將主的話藏在心中,傳於囗中,活於生命中。 以前想起他,今後懷念他,這節經文該是最恰當了! 「衪必興旺,我必衰微。」 主僕最偉大之處就是他絕對不認為自己有甚麼偉大之處。 他很自然地看出別人的長處。 他很容易容忍別人的短處。 他只傳基督,一生效法及高舉基督。 主啊,謝謝禰將滕牧師賜給我們結伴天道同行。 敬愛的滕牧師,謝你作恩師、知交。 容後天家重聚。

作者:朱正文

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁27。

懷念剛被主接去的滕近輝牧師,心中湧出一首詩歌:

「祂要見祂形象的反照,從那忠心奉獻的人。」

主僕人如其名,是個完全奉獻的人,他很靠近榮耀光輝的主,靠近他的人,也就彷彿見到主榮美的形象。

跟他共事,十分佩服他處事的風格,總是具有一種spiritual appropriateness,很容易意會到「主耶穌就是這樣的」。

主使用祂的忠僕,足跡遍天下,挑旺靈火,彰顯神榮於人世間。

聽他講道,閱他文章,觀其言行,有一詩句盤旋腦海中:

「問渠哪得清如許,為有源頭活水來。」

主僕的生命素為聖靈管治,屬靈的能力從他身上細水長流,澤及每一個心靈碰到他的人。他將主的話藏在心中,傳於囗中,活於生命中。

以前想起他,今後懷念他,這節經文該是最恰當了!

「衪必興旺,我必衰微。」

主僕最偉大之處就是他絕對不認為自己有甚麼偉大之處。

他很自然地看出別人的長處。

他很容易容忍別人的短處。

他只傳基督,一生效法及高舉基督。

主啊,謝謝禰將滕牧師賜給我們結伴天道同行。

敬愛的滕牧師,謝你作恩師、知交。

容後天家重聚。

從「遠看」到「遠看」

作者:吳羅瑜

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁26。

作者:吳羅瑜原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁26。 最初接觸滕近輝牧師,是在上世紀60年代下半期,那時候他常應邀在香港大學基督徒團契(CA)的聚會裏講道。我作為團契的一分子,從座位裏遠望他,不但欣賞他溫文爾雅的儀表、流利漂亮的國語,更對他精彩的聖經講解大為欽佩。他和當時CA的好幾位著名講員(如艾德理、蔡偉賢、鮑會園、馮蔭坤),讓我徹底改變了先前對傳道人的錯誤看法,不再以為讀書不成功之人才會奉獻讀神學。因為他們的見證,我對神持開放態度,結果自己也蒙了呼召,最後也踏上了全時間事奉的道路。 離開香港到美國讀神學後,又一次從聽眾席遠看滕近輝牧師,那是1973年終在爾班納(Urbana)學生宣教大會的查經講道上。不同的是,參加者人數眾多,滕牧師是以流利英語主講。那一次,我對福音信仰的普世性有了更深的體會。 1976年返港事奉後,翌年的春季我擔任建道神學院的客座講師,每週一次到長州講授約翰福音。那時,滕牧師除了在宣道會北角堂牧會之外,也兼任建道的義務院長,我因而經常在輪船上碰到他和師母傅忠愛女士。我心目中的滕牧師是國際級的大人物,始終對他有點「敬而遠之」,倒是感到和滕師母可以輕鬆交談,也覺得她是滕牧師難得的賢內助。 1977年我加入中國神學研究院專職事奉,雖然並非核心小組的成員,但仍有不少機會近距離認識滕牧師──中神義務的首任院長。在我的印象中,滕牧師縱然在華人教會圈子裏身兼多職,但對中神的事情和發展卻充分了解,也透過言教身教參與了學院方向的釐定,以及對學生與同工的塑造。1989年6月他卸去中神院長一職,當時院方致送給他的禮物中有文集一冊,編輯自他從1978年6月起至1988年初在《中神院訊》發表的文章及在早會主講的信息。該文集的書名為《一份禮物:給事奉的人》,筆者有幸為編者之一,在編者序中特別提到滕牧師本人三方面的特徵和重點:對事情持平衡的態度、抱廣闊的心胸、強調福音信仰的立場。這也是他對後輩殷切的期望。 後來,滕牧師往紐約在宣道會乃役神學院華人部擔任主任並授課,我也在1995年離開了香港,雖然陸續聽到他再婚與回港任教牧職神學院的消息,但跟他再沒有接觸。最後一次見到他,又是從觀眾席上遠望他坐在台上,但他已不再是講員,也不再是眾人注目的焦點;然而,他仍然面帶笑容,在中神喜慶的聚會中,樂意充任配角,鼓勵聽眾奉獻,支持中神的事工。 這位就是我所認識的滕近輝牧師──神在祂的時間裏,賜給華人教會的一份禮物!

作者:吳羅瑜

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁26。

最初接觸滕近輝牧師,是在上世紀60年代下半期,那時候他常應邀在香港大學基督徒團契(CA)的聚會裏講道。我作為團契的一分子,從座位裏遠望他,不但欣賞他溫文爾雅的儀表、流利漂亮的國語,更對他精彩的聖經講解大為欽佩。他和當時CA的好幾位著名講員(如艾德理、蔡偉賢、鮑會園、馮蔭坤),讓我徹底改變了先前對傳道人的錯誤看法,不再以為讀書不成功之人才會奉獻讀神學。因為他們的見證,我對神持開放態度,結果自己也蒙了呼召,最後也踏上了全時間事奉的道路。

離開香港到美國讀神學後,又一次從聽眾席遠看滕近輝牧師,那是1973年終在爾班納(Urbana)學生宣教大會的查經講道上。不同的是,參加者人數眾多,滕牧師是以流利英語主講。那一次,我對福音信仰的普世性有了更深的體會。

1976年返港事奉後,翌年的春季我擔任建道神學院的客座講師,每週一次到長州講授約翰福音。那時,滕牧師除了在宣道會北角堂牧會之外,也兼任建道的義務院長,我因而經常在輪船上碰到他和師母傅忠愛女士。我心目中的滕牧師是國際級的大人物,始終對他有點「敬而遠之」,倒是感到和滕師母可以輕鬆交談,也覺得她是滕牧師難得的賢內助。

1977年我加入中國神學研究院專職事奉,雖然並非核心小組的成員,但仍有不少機會近距離認識滕牧師──中神義務的首任院長。在我的印象中,滕牧師縱然在華人教會圈子裏身兼多職,但對中神的事情和發展卻充分了解,也透過言教身教參與了學院方向的釐定,以及對學生與同工的塑造。1989年6月他卸去中神院長一職,當時院方致送給他的禮物中有文集一冊,編輯自他從1978年6月起至1988年初在《中神院訊》發表的文章及在早會主講的信息。該文集的書名為《一份禮物:給事奉的人》,筆者有幸為編者之一,在編者序中特別提到滕牧師本人三方面的特徵和重點:對事情持平衡的態度、抱廣闊的心胸、強調福音信仰的立場。這也是他對後輩殷切的期望。

後來,滕牧師往紐約在宣道會乃役神學院華人部擔任主任並授課,我也在1995年離開了香港,雖然陸續聽到他再婚與回港任教牧職神學院的消息,但跟他再沒有接觸。最後一次見到他,又是從觀眾席上遠望他坐在台上,但他已不再是講員,也不再是眾人注目的焦點;然而,他仍然面帶笑容,在中神喜慶的聚會中,樂意充任配角,鼓勵聽眾奉獻,支持中神的事工。

這位就是我所認識的滕近輝牧師──神在祂的時間裏,賜給華人教會的一份禮物!

虛己的神僕──懷念滕近輝牧師

作者:陳濟民

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁25。

作者:陳濟民原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁25。 那是在香港唸中學的時候,教會的牧師請了一位年青的傳道人來講道,說他姓滕,剛從英國讀完神學回來不久,在神學院教書。此後,這位年青的傳道人成了我們教會經常的客座講員。記得他講道的一個特點是經常會有好幾「點」,因時間的關係有時候要不是沒有講完,就是將後面的一些要點輕輕帶過。但是,他講道確是感人。有一次,媽媽聽了他講的道,頗有所感地對我說:「今天他說傳道人講道最要緊的是要出自內心,這是真的。」後來,有一段時期他在宣道會北角堂牧會,少來講道了,但牧師還是會請他為夏令營的講員。而當他可以接受自己教會外的主日講壇時,我們的教會雖然人數不多,他還是經常來講道;牧師說這是因為他並非看教會的大小而決定是否接受邀請。 對個人而言,筆者靈命的成長也受了滕牧師的影響,有兩件事特別印象深刻。在中學時代,神在筆者參加的青少年團契動工,有幾位團友每星期有一天課餘會與附近另一間教會的二、三位青年人一起追求認識神,筆者也是其中的一位成員。除了讀經禱告之外,有二次也請屬靈長輩來教導我們,其中一次請的就是滕牧師(那時,他還沒有按立牧職,在播道神學院教書,記得他是連續好幾個星期來教我們。)那個時候沒有人教我們供養傳道人的原則,事實上也沒有經濟能力,所以也就完全不懂得要付舟車費;至今每想起這件事,都深感慚愧!另一件事是,我們自以為熱心了,相對地也認為其他團友需要對主認真,所以就籌辦了一個退修會,請滕牧師主講,希望他可以叫其他的人也熱心起來。沒想到的是,他講道中提到所羅門聖殿中的兩根柱子,筆者自己深受感動,自此在事奉上更加認真。 參與中國神學研究院的工作回亞洲事奉以後,對滕牧師有了更深入的認識。在1960至70年代,華人教會中反智的氣氛相當濃厚,加上我們幾個人事奉經驗不多,回想起來也確實有點年青氣盛,往往得罪了人而不自覺,要不是神安排了滕牧師幫助,真的是難以得到華人教會的接納和認同。中神第一次在香港向教牧同工分享異象,是在滕牧師的支持和參與下舉行的;香港董事會的成立,也是他召集的。非常感謝神的,是滕牧師答應當中神的第一任院長。 滕牧師做院長是義務性的,完全沒有酬勞。但是,只要他在香港,每星期一定會固定來辦公。不明內情的人,會以為他是掛名的院長。其實他雖然不一定每次都會參加會議,卻是逢請必到,而且必定會仔細地看我們的會議記錄,看到不妥的決議也會提供他的意見。在經濟上,他也會替我們籌劃。有一次閒聊時,他相當輕鬆地告訴我們,他當了中神院長以後,生平第一次寫信給人籌款。令筆者感激的,是他一方面給我們這些後輩很大的空間運作,另一方面為我們承擔了外界的壓力。記得有一次,一位文筆鋒利的老牧師對我們產生嚴重的誤解,寫文章罵我們,滕牧師看到,生氣了,寫了一篇文章為我們辯護。可以說,他是為我們而挨罵的。 最後,值得一提的是滕牧師的學識。滕牧師文筆好,是許多人都知道的事,他接受的神學教育,是西方傳統傳道人的裝備,也是不少人知道的。從他的講道,我們卻很難知道他的神學修養,與他一起事奉時,有時難免也會暗中推敲。直到有一次與他配搭,到美國明尼蘇達州的明尼亞波利城教延伸課。那次自己講甚麼課已經忘了,但清楚記得,滕牧師那次是講以弗所書。他教課的風格仍然和講道一樣,有很多「點」,但清楚明瞭。可是,仔細聽來,他不僅含蓋了傳統上以弗所書中教會論的要點,也不著痕跡地觸及了那時西方一些討論的議題。筆者那時的感受,他那來的時間讀那麼多書?有些時候,學識是不能以學位衡量的! 感謝神,祂賜下一位活得像主耶穌的傳道者給華人教會!

作者:陳濟民

原載於《大使命》雙月刊,第108期,2014年2月,頁25。

那是在香港唸中學的時候,教會的牧師請了一位年青的傳道人來講道,說他姓滕,剛從英國讀完神學回來不久,在神學院教書。此後,這位年青的傳道人成了我們教會經常的客座講員。記得他講道的一個特點是經常會有好幾「點」,因時間的關係有時候要不是沒有講完,就是將後面的一些要點輕輕帶過。但是,他講道確是感人。有一次,媽媽聽了他講的道,頗有所感地對我說:「今天他說傳道人講道最要緊的是要出自內心,這是真的。」後來,有一段時期他在宣道會北角堂牧會,少來講道了,但牧師還是會請他為夏令營的講員。而當他可以接受自己教會外的主日講壇時,我們的教會雖然人數不多,他還是經常來講道;牧師說這是因為他並非看教會的大小而決定是否接受邀請。

對個人而言,筆者靈命的成長也受了滕牧師的影響,有兩件事特別印象深刻。在中學時代,神在筆者參加的青少年團契動工,有幾位團友每星期有一天課餘會與附近另一間教會的二、三位青年人一起追求認識神,筆者也是其中的一位成員。除了讀經禱告之外,有二次也請屬靈長輩來教導我們,其中一次請的就是滕牧師(那時,他還沒有按立牧職,在播道神學院教書,記得他是連續好幾個星期來教我們。)那個時候沒有人教我們供養傳道人的原則,事實上也沒有經濟能力,所以也就完全不懂得要付舟車費;至今每想起這件事,都深感慚愧!另一件事是,我們自以為熱心了,相對地也認為其他團友需要對主認真,所以就籌辦了一個退修會,請滕牧師主講,希望他可以叫其他的人也熱心起來。沒想到的是,他講道中提到所羅門聖殿中的兩根柱子,筆者自己深受感動,自此在事奉上更加認真。

參與中國神學研究院的工作回亞洲事奉以後,對滕牧師有了更深入的認識。在1960至70年代,華人教會中反智的氣氛相當濃厚,加上我們幾個人事奉經驗不多,回想起來也確實有點年青氣盛,往往得罪了人而不自覺,要不是神安排了滕牧師幫助,真的是難以得到華人教會的接納和認同。中神第一次在香港向教牧同工分享異象,是在滕牧師的支持和參與下舉行的;香港董事會的成立,也是他召集的。非常感謝神的,是滕牧師答應當中神的第一任院長。

滕牧師做院長是義務性的,完全沒有酬勞。但是,只要他在香港,每星期一定會固定來辦公。不明內情的人,會以為他是掛名的院長。其實他雖然不一定每次都會參加會議,卻是逢請必到,而且必定會仔細地看我們的會議記錄,看到不妥的決議也會提供他的意見。在經濟上,他也會替我們籌劃。有一次閒聊時,他相當輕鬆地告訴我們,他當了中神院長以後,生平第一次寫信給人籌款。令筆者感激的,是他一方面給我們這些後輩很大的空間運作,另一方面為我們承擔了外界的壓力。記得有一次,一位文筆鋒利的老牧師對我們產生嚴重的誤解,寫文章罵我們,滕牧師看到,生氣了,寫了一篇文章為我們辯護。可以說,他是為我們而挨罵的。

最後,值得一提的是滕牧師的學識。滕牧師文筆好,是許多人都知道的事,他接受的神學教育,是西方傳統傳道人的裝備,也是不少人知道的。從他的講道,我們卻很難知道他的神學修養,與他一起事奉時,有時難免也會暗中推敲。直到有一次與他配搭,到美國明尼蘇達州的明尼亞波利城教延伸課。那次自己講甚麼課已經忘了,但清楚記得,滕牧師那次是講以弗所書。他教課的風格仍然和講道一樣,有很多「點」,但清楚明瞭。可是,仔細聽來,他不僅含蓋了傳統上以弗所書中教會論的要點,也不著痕跡地觸及了那時西方一些討論的議題。筆者那時的感受,他那來的時間讀那麼多書?有些時候,學識是不能以學位衡量的!

感謝神,祂賜下一位活得像主耶穌的傳道者給華人教會!